Fangmethoden

Mit dem Klopfnetz am Wacholder (Fotos: Jörg Weiss)

Selektive Methoden: Fransenflügler lassen sich sehr gut mit Klopfnetzen oder -schirmen aus Baumwolltuch (Nesselstoff) erfassen. Der Klopfschirm wird dabei unter die Vegetation gehalten und die Pflanzen mittels eines Stockes so abgeklopft, dass die Tiere auf das Tuch fallen. Da Thysanopteren im allgemeinen recht fluginaktiv sind, verweilen sie lange genug auf dem Tuch um von dort mit einem feuchten feinen Pinsel in Probenröhrchen (s.u.) aufgenommen zu werden. Diese Methode lässt eine exakte Zuordnung der gesammelten Tiere zu den Pflanzenarten zu, an denen sie erfasst wurden.

Zum Fang von Thysanopteren an Gräsern oder von niederen krautigen Pflanzen haben sich Streifkescher aus Baumwolltuch bewährt, die mit schnellen Bewegungen durch Vegetation geschlagen werden.

Fallenfänge: Fransenflügler lassen sich auch mit unterschiedlichen Fallen, wie Eklektoren oder Malaise-Fallen, erfassen. Allerdings ist dabei der Anteil dieser Tiere am Gesamtfang im Verhältnis zu anderen Insektenordnungen recht gering und die Arbeit des Auslesens der Thysanopteren aus den Proben sehr zeitaufwendig. Bestimmte Fragestellungen können dennoch den Einsatz von Fallen rechtfertigen: so lassen sich z.B. Daten zur Jahresrhythmik (Schlüpfphänologie/Aktivitätsdichte) einzelner Arten kaum besser als durch Boden-Photoeklektoren gewinnen. Eine kurze Diskussion der Eklektormethode finden Sie in folgender Publikation: Ulitzka, M.R. (2009): Fransenflügler-Emergenzen am Stamm von Apfelbäumen (Insecta, Thysanoptera). Entomologische Zeitschrift 119: 183 – 189. PDF-Download

Thysanopteren lassen sich auch recht effektiv mit Farbfallen fangen. Farbige Leimtafeln allerdings, wie man sie im Kulturpflanzenschutz einsetzt, sind für Probennahmen mit taxonomischer Zielsetzung völlig ungeeignet, da die Tiere komplett mit Leim verkleben und kaum wieder abzulösen sind. Weit besser eignen sich farbige Schalen, die man einfach und kostengünstig aus Einweggegschirr-Schüsseln herstellen kann: Die Schüsseln werden auf der Innenseite mit gelber bzw. blauer Farbe gestrichen und mit einer Fangflüssigkeit gefüllt. Als solches Fangmedium kann man Wasser oder niederprozentigen Alkohol verwenden, dem ein Tropfen Detergens (Spülmittel) zugesetzt ist, damit die Tiere untergehen. Tendenziell werden in Gelbschalen eher Blütenbewohner, in Blauschalen eher Blattbewohner gefangen.

Die erfassten Thysanopteren werden mit einem Pinsel in mit AGA gefüllte Fangröhrchen (Mitte) überführt

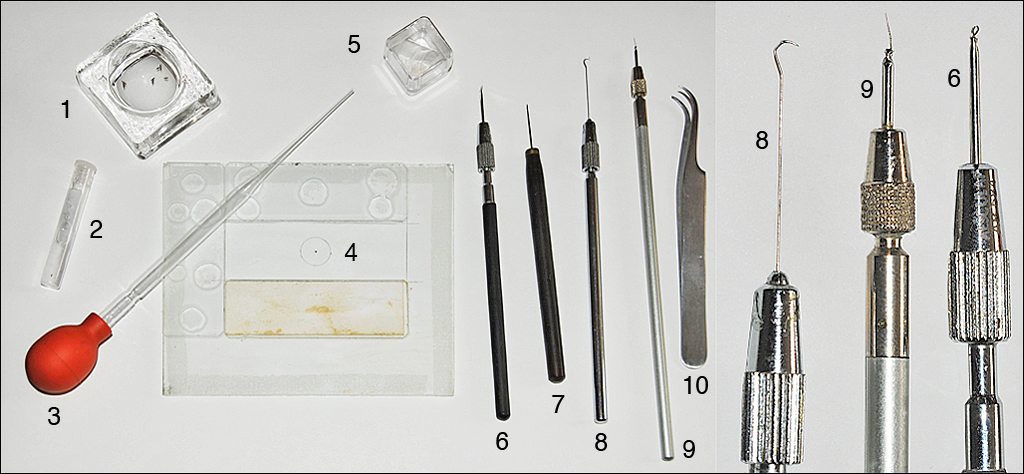

Die erfassten Thysanopteren werden mit einem Pinsel in mit AGA gefüllte Fangröhrchen (Mitte) überführt Werkzeuge: (1) Embryoschale, (2) Probenröhrchen, (3) Pasteurpipette, (4) Schablone zur Markierung der Objektträgermitte, (5) Deckgläschen, (6) Drahtschlinge, (7) Präpariernadel, (8) hakenförmige Nadel, (9) feinste Nadel in Kanüle eingequetscht, (10) spitze Pinzette.

Werkzeuge: (1) Embryoschale, (2) Probenröhrchen, (3) Pasteurpipette, (4) Schablone zur Markierung der Objektträgermitte, (5) Deckgläschen, (6) Drahtschlinge, (7) Präpariernadel, (8) hakenförmige Nadel, (9) feinste Nadel in Kanüle eingequetscht, (10) spitze Pinzette. Fertiges Präparat:

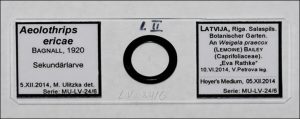

Fertiges Präparat:

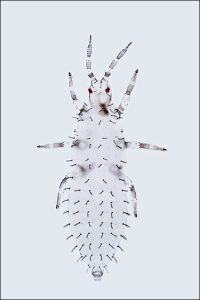

Die Präparation von Thysanopterenlarven unterscheidet sich grundlegend von der ihrer Imagines. Für Dauerpräparate von Imagines ist Kanadabalsam das wohl geeignetste Einschlussmedium. Für Larven hingegen ist es ungeeignet. Der Grund liegt in der schwachen Sklerotisierung der juvenilen Tiere. Die dünne Chitincuticula hält der notwendigen Prozedur der Mazeration, Entwässerung und Überführung in ein unpolares Lösungsmittel (meist Nelkenöl, Xylol oder Terpineol) nicht stand. In der Regel kollabieren die kleinen Insekten beim letztgenannten Schritt und werden dadurch unbrauchbar. Ältere Präparate von Priesner oder von zur Strassen in der Sammlung der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft zeigen zwar, dass eine Einbettung in Kanadabalsam ohne Mazeration möglich ist, jedoch sind solche Präparate von geringem Wert, da die feinen Merkmale der Cuticula (Miliarskulptur) kaum sichtbar sind.

Die Präparation von Thysanopterenlarven unterscheidet sich grundlegend von der ihrer Imagines. Für Dauerpräparate von Imagines ist Kanadabalsam das wohl geeignetste Einschlussmedium. Für Larven hingegen ist es ungeeignet. Der Grund liegt in der schwachen Sklerotisierung der juvenilen Tiere. Die dünne Chitincuticula hält der notwendigen Prozedur der Mazeration, Entwässerung und Überführung in ein unpolares Lösungsmittel (meist Nelkenöl, Xylol oder Terpineol) nicht stand. In der Regel kollabieren die kleinen Insekten beim letztgenannten Schritt und werden dadurch unbrauchbar. Ältere Präparate von Priesner oder von zur Strassen in der Sammlung der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft zeigen zwar, dass eine Einbettung in Kanadabalsam ohne Mazeration möglich ist, jedoch sind solche Präparate von geringem Wert, da die feinen Merkmale der Cuticula (Miliarskulptur) kaum sichtbar sind.

Besonders geeignet als Umrandungslack ist Schellack, den man am besten selbst herstellt. Dazu wird heller Blätterschellack in soviel Ethanol gelöst, dass eine noch gut fließende Lösung von ausreichend hoher Viskosität und hohem Festkörpergehalt entstehen. In diese Schellacklösung wird Acetylenruß (sogenannter „Flammruß“, als schwarze Pigmentfarbe im Farbenhandel erhältlich) eingerührt. Das Einfärben des Lackes mit Flammruß bietet den Vorteil, dass eventuelle Lücken leichter erkannt und dann durch eine zweite Lackschicht beseitigt werden können. Der so hergestellte Deckglaslack liefert Ringe mit seidenmatter Oberfläche. Bevorzugt man schwarz glänzende Ringe, so setzt man dem Lack etwa 5 bis 10% Kolophonium (bezogen auf den Schellackanteil) zu. Der Auftrag erfolgt auf einer Lackringdrehscheibe. Hier muss man durch Versuche ausprobieren, ob der Lack die richtige Konsistenz hat und ausreichend gut deckt.

Besonders geeignet als Umrandungslack ist Schellack, den man am besten selbst herstellt. Dazu wird heller Blätterschellack in soviel Ethanol gelöst, dass eine noch gut fließende Lösung von ausreichend hoher Viskosität und hohem Festkörpergehalt entstehen. In diese Schellacklösung wird Acetylenruß (sogenannter „Flammruß“, als schwarze Pigmentfarbe im Farbenhandel erhältlich) eingerührt. Das Einfärben des Lackes mit Flammruß bietet den Vorteil, dass eventuelle Lücken leichter erkannt und dann durch eine zweite Lackschicht beseitigt werden können. Der so hergestellte Deckglaslack liefert Ringe mit seidenmatter Oberfläche. Bevorzugt man schwarz glänzende Ringe, so setzt man dem Lack etwa 5 bis 10% Kolophonium (bezogen auf den Schellackanteil) zu. Der Auftrag erfolgt auf einer Lackringdrehscheibe. Hier muss man durch Versuche ausprobieren, ob der Lack die richtige Konsistenz hat und ausreichend gut deckt.